Учитывая высокое инфицирование взрослого населения вирусом Эпштейна-Барр (до 90% людей), существует несправедливо легкомысленное отношение к данному возбудителю. В последнее время проведен ряд исследований, в результате которых было выявлено, что данный вирус причастен к возникновению не только инфекционного мононуклеоза, но также относится к группе онкогенных вирусов. Он способен вызвать некоторые опухоли носоглотки, а также лимфому высокой степени злокачественности.

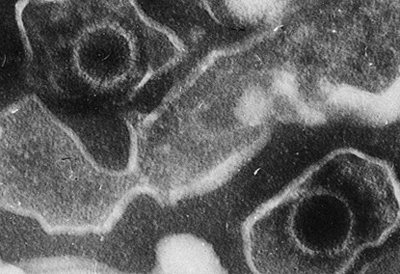

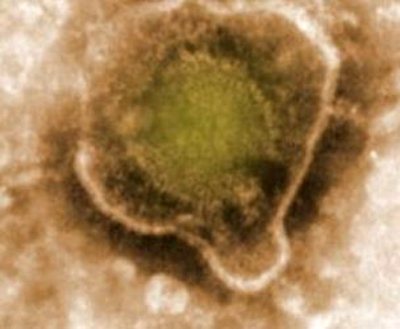

Вирус Эпштейна-Барр (ВЭБ) относится к представителям герпес-вирусов. В 1964 году канадскими учеными был открыт данный возбудитель, в честь которых он и получил название. По своему строению этот вирус содержит молекулу ДНК, имеющую сферическую форму. Изначально данный вирус обнаружили в клетках лимфомы. При дальнейшем изучении данного микроорганизма выяснилось, что он может вызывать многие заболевания, клиническая картина которых имеет разные “маски”.

Заболевания, которые может вызвать вирус Эпштейна-Барр:

- Инфекционный мононуклеоз.

- Поражение дыхательных путей (респираторная инфекция).

- Назофарингеальная карцинома (злокачественное заболевание носоглотки).

- Лимфома Беркитта.

- Синдром хронической усталости.

Вирус Эпштейна-Барр

Вирус Эпштейна-Барр открыт в 1964 году M. Epstein и Y. Barr. Относится к семейству герпес-вирусов (является вирусом герпеса 4 типа), подсемейству гамма-вирусов, роду лимфокриптовирусов. В составе возбудителя имеется 3 антигена: ядерный (EBNA), капсидный (VCA) и ранний (EA). Вирусная частица состоит из нуклеотида (содержит 2-х цепочечную ДНК), капсида (состоит из белковых субъединиц) и липидосодержащей оболочки.

Вирусы ориентированы на В-лимфоциты. В этих клетках возбудители способны пребывать длительное время и при снижении работы иммунной системы становятся причиной развития хронической вирус Эпштейна-Барр инфекции, целого ряда тяжелой онкологической патологии лимфопролиферативного характера, аутоиммунных заболеваний и синдрома хронической усталости.

Размножаясь, вирусы активируют деление В-лимфоцитов и передаются их дочерним клеткам. В крови больного появляются мононуклеары — атипичные лимфоциты.

Возбудители, благодаря большому набору генов, способны ускользать от иммунной системы человека. А большая способность к мутированию позволяют вирусам избегать воздействия антител (иммуноглобулинов), наработанных до мутации. Все это является причиной развития у инфицированных вторичного иммунодефицита.

Специфические антигены вируса Эпштейна-Барр (капсидный, ядерный, мембранный) образуются последовательно и индуцируют (способствуют) синтез соответствующих антител. Антитела в организме больного вырабатываются в той же последовательности, что дает возможность не только провести диагностику заболевания, но и определить срок инфицирования.

Синдром хронической усталости

Об этом заболевании стали говорить более 30 лет назад, когда выявили у большинства людей, страдающих схожими симптомами, вирус Эпштейна-Барр.

Симптомы заболевания

- Чувство “першения” в горле.

- Незначительное увеличение лимфатических узлов, особенно шейных и затылочных.

- Постоянная температура, чаще невысокая.

- Выраженная слабость в мышцах.

- Достоверное снижение общей работоспособности более, чем на 50% от исходной.

- Постоянное чувство усталости, разбитости.

- Нарушение режима дня, бессонница.

- Расстройство памяти.

- Боль и сухость в глазах.

- Раздражительность.

Особенности лечения

Помимо назначения противовирусной терапии, в лечении синдрома хронической усталости важно применять индивидуальный подход. К сожалению, не существует строго разработанной схемы лечения данного состояния.

Однако, эффективность имеют следующие методы:

- Общеукрепляющая терапия (иммуномодулирующие препараты, физиотерапевтические методы лечения, витаминотерапия).

- В случаях появления депрессии на фоне данного заболевания, необходима консультация психиатра.

Прогноз заболевания

В большинстве случаев пациенты отмечают улучшение состояния на фоне лечения через 1-2 года. Но, к сожалению, полного восстановления работоспособности практически не происходит.

Эпидемиология вирус Эпштейна-Барр инфекции

Заболевание малоконтагиозно (малозаразно). Вирусами инфицируются как взрослые, так и дети. Чаще всего ЭБВИ протекает бессимптомно или в виде ОРЗ. Дети первых 2-х лет жизни инфицированы в 60% случаев. Доля лиц, имеющих в крови антитела к вирусам, среди подростков составляет 50 — 90% в разных странах, среди взрослых — 95%.

Эпидемические подъемы заболевания отмечаются 1 раз в 5 лет. Заболевание чаще регистрируется у детей в возрасте 1 — 5 лет, пребывающих в организованных коллективах.

Источник инфекции

В организм человека вирус Эпштейна-Барр попадает от больных с клинически выраженными и бессимптомными формами заболевания. Больные, которые перенесли болезнь в острой форме, остаются опасными для окружающих от 1 до 18 месяцев.

Пути передачи возбудителя

Вирус Эпштейна-Барр распространяется воздушно-капельным путем (со слюной), контактно-бытовым (через предметы быта, игрушки, при оральном сексе, поцелуях и рукопожатии), парентеральным (при переливании крови), половым и вертикальным (от матери к плоду).

Входные ворота

Входными воротами для возбудителя являются слизистая оболочка верхних дыхательных путей. Поражаются в первую очередь органы, богатые лимфоидной тканью — миндалины, селезенка и печень.

Профилактика

Первичных мер профилактики, направленных на предотвращение заражения вирусом Эпштейна – Барр, не существует. Считается, что большинство взрослых людей является вирусоносителями, поэтому важны мероприятия, направленные на укрепление иммунитета, которые позволяют предотвратить возникновение обострений, т. е. вторичная профилактика. К таким мерам относятся:

- рациональное питание;

- отказ от вредных привычек (курение, злоупотребление спиртными напитками);

- регулярная, но при этом умеренная физическая активность;

- соблюдение режима дня (особенно важен полноценный ночной отдых);

- закаливающие процедуры;

- избегание стрессов, психической и физической перегрузки;

- своевременная диагностика и активное лечение любых соматических и инфекционных заболеваний.

Как развивается заболевание у взрослых и детей

В верхние дыхательные пути вирус Эпштейна-Барр попадает чаще всего воздушно-капельным путем. Под влиянием инфекционных агентов клетки эпителия слизистой оболочки носа, рта и глотки разрушаются и возбудители в огромном количестве проникают в окружающую лимфоидную ткань и слюнные железы. Проникнув в В-лимфоциты, возбудители распространяются по всему организму, поражая, в первую очередь, лимфоидные органы — миндалины, печень и селезенку.

В острой стадии заболевания вирусы поражают один из каждой тысячи В-лимфоцитов, где усиленно размножаются и потенцирует их деление. При делении В-лимфоцитов вирусы передаются их дочерним клеткам. Встраиваясь в геном инфицированных клеток вирусные частицы, вызывают у них хромосомные нарушения.

Часть инфицированных В-лимфоцитов в результате размножения вирусных частиц в острой фазе заболевания разрушается. Но если вирусных частиц немного, то В-лимфоциты так быстро не погибают, а сами возбудители, персистируя долгое время в организме, постепенно поражают другие клетки крови: Т-лимфоциты, макрофаги, NК-клетки, нейтрофиллы и эпителий сосудов, что приводит к развитию вторичного иммунодефицита.

Возбудители могут длительное время находиться в клетках эпителия носоглоточной области и слюнных железах. Инфицированные клетки довольно долго (от 12 до 18 месяцев) находятся в криптах миндалин и при их разрушении вирусы со слюной постоянно выделяются во внешнюю среду.

Возбудители в организме человека персистируют (пребывают) пожизненно и в последующем, при снижении работы иммунной системы и наследственной предрасположенности, становятся причиной развития хронической вирус Эпштейна-Барр инфекции и целого ряда тяжелой онкологической патологии лимфопролиферативного характера, аутоиммунных заболеваний и синдрома хронической усталости.

У ВИЧ-инфицированных ЭБВИ проявляется в любом возрасте.

У детей и взрослых, инфицированных вирусами Эпштейна-Барр, патологические процессы развиваются редко, так как нормальная иммунная система организма в большинстве случаев способна контролировать инфекцию и противодействовать ей. К активному размножению возбудителей приводят острая бактериальная или вирусная инфекция, вакцинация, стрессы — все, что наносит удар по иммунитету.

Возбудитель

Эпштейн-Барр вирус (ВЭБ) – это ДНК-содержащий вирус из Семейства Herpesviridae (гамма-герпесвирусы), является герпесвирусом 4 типа. Впервые выявлен из клеток лимфомы Беркетта около 35-40 лет назад.

Вирус имеет сферическую форму с диаметром до 180 нм. Структура состоит их 4х компонентов: сердцевины, капсида, внутренней и внешней оболочки. Сердцевина включает ДНК, состоящую из 2х нитей, включающих до 80 генов. Вирусная частица на поверхности содержит также десятки гликопротеинов, необходимых для образования вируснейтрализующих антител. Вирусная частица содержит специфические антигены (белки, необходимые для диагностики):

- капсидный антиген (VCA);

- ранний антиген (ЕА);

- ядерный или нуклеарный антиген (NA или EBNA);- мембранный антиген (MA).

Значимость, сроки их появления при различных формах ЭБВИ не одинакова и имеет свое специфическое значение.

Вирус Эпштейн-Барр относительно устойчив во внешней среде, быстро погибает при высыхании, воздействии высоких температур, а также действии распространенных дезинфицированных средств. В биологических тканях и жидкостях вирус Эпштейн-Барр способен благоприятно себя чувствовать при попадании в кровь у больного ЭБВИ, клетки головного мозга совершенно здорового человека, клетки при онкологических процессах (лимфома, лекемия и другие).

Вирус обладает определенным тропизмом (склонностью поражать излюбленные клетки):

- Тропность к клеткам лимфоретикулярной системы (возникает поражение лимфатических узлов любых групп, увеличение печени и селезенки);

- Тропность к клеткам иммунной системы (вирус размножается в В-лимфоцитах, где может сохраняться пожизненно, в силу чего нарушается их функциональное состояние и возникает иммунодефицит); помимо В-лимфоцитов, при ЭБВИ нарушается и клеточное звено иммунитета (макрофаги, NK – натуральные киллеры, нейтрофилы и другие), что ведет к снижению общей сопротивляемости организма к различным вирусным и бактериальным инфекциям;

- Тропность к эпителиальным клеткам верхних дыхательных путей и пищеварительного тракта, в силу чего у детей может возникать респираторный синдром (кашель, одышка, «ложный круп»), диарейный синдром (послабление стула).

Вирус Эпштейн-Барр обладает аллергизирующими свойствами, что проявляется определенными симптомами у больных: 20-25% пациентов имеют аллергическую сыпь, у части больных может развиваться отек Квинке.

Острая форма вирус Эпштейна-Барр инфекции у взрослых и детей

Острая первичная инфекция, вызванная вирусами Эпштейна-Барр или мононуклеоподобный синдром (не путать с инфекционным мононуклеозом) у взрослых и детей начинается с высокой температуры, болей в горле и увеличением заднешейных лимфоузлов. Несколько реже увеличиваются переднешейные и локтевые лимфоузлы. Встречаются случаи генерализованной лимфаденопатии. У половины больных увеличивается селезенка, у 10 — 30% больных отмечается увеличение печени. У некоторых больных развивается периорбитальный отек.

Инкубационный период при ЭБВИ длится 4 — 7 дней. Максимально ярко все симптомы проявляются в среднем к 10-у дню болезни.

Симптомы острой формы ЭБВИ

Интоксикационный синдром

Большинство случаев заболевания начинается остро с высокой температуры тела. Слабость, вялость, недомогание и снижение аппетита — основные симптомы ЭБВИ в этот период. Вначале температура тела субфебрильная. Через 2 — 4 суток повышается до 39 — 400С.

Генерализованная лимфаденопатия

Генерализованная лимфаденопатия является патогомоничным симптомом ЭБВИ у взрослых и детей. Проявляется с первых дней заболевания. Увеличиваются одновременно 5 — 6 групп лимфоузлов: чаще заднешейные, несколько реже — переднешейные, подчелюстные и локтевые. В диаметре от 1 до 3 см, между собой не спаяны, располагаются либо цепочками, либо пакетами. Хорошо просматриваются при повороте головы. Иногда над ними отмечается пастозность тканей.

Симптомы тонзиллита при острой форме ЭБВИ

Тонзиллит является самым частым и ранним симптомом заболевания у взрослых и детей. Миндалины увеличиваются до II — III степени. Их поверхность становится сглаженной за счет инфильтрации и лимфостаза с островками налетов грязно-серого цвета, иногда напоминающими кружево, как при дифтерии, легко снимаются шпателем, в воде не тонут, легко растираются. Иногда налеты приобретают фиброзно-некротический характер и распространяются за пределы миндалин. Признаки и симптомы тонзиллита при вирус Эпштейна-Барр инфекции исчезают через 5 — 10 суток.

Симптомы аденоидита при острой форме ЭБВИ

Аденоидит при заболевании регистрируется часто. Заложенность носа, затрудненное носовое дыхание, храпящее дыхание во сне с открытым ртом — основные симптомы вирус Эпштейна-Барр инфекции у взрослых и детей. Лицо больных становится одутловатым (приобретает «аденоидный» вид), губы сухие, веки и переносица пастозны.

Увеличение печени и селезенки

Печень при заболевании у детей и взрослых увеличивается уже вначале болезни, но чаще всего — на 2-й неделе. Ее размеры приходят в норму в течение 6 месяцев. У 15 — 20% больных развивается гепатит.

Увеличение селезенки у взрослых и детей является более поздним симптомом заболевания. Ее размеры нормализуются через 1 — 3 недели.

Сыпь

Экзантема (сыпь) появляется на 4 — 14 дни заболевания. Она разнообразная. Бывает пятнистой, папулезной, розеолезной, мелкоточечной или геморрагической, без определенной локализации. Наблюдается 4 — 10 суток. Нередко оставляет после себя пигментацию. Особенно часто сыпь появляется у детей, получающих амоксициллин или ампициллин.

Гематологические изменения

При острой форме ЭБВИ отмечается лейкоцитоз, нейтропения, лимфоцитоз, моноцитоз. В крови появляются мононуклеары в количестве от 10 до 50 — 80%. Мононуклеары появляются на 7 сутки болезни и сохраняются 1 — 3 недели. СОЭ повышается до 20 — 30 мм/час.

Исходы острой формы ЭБВИ у взрослых и детей

Существует несколько вариантов исходов острой формы вирус Эпштейна-Барр инфекции:

- Выздоровление.

- Бессимптомное вирусоносительство.

- Хроническая рецидивирующая инфекция.

- Развитие онкологических заболеваний.

- Развитие аутоиммунных заболеваний.

- Возникновение синдрома хронической усталости.

Прогноз заболевания

На прогноз заболевания оказывают влияние целый ряд факторов:

- Степень иммунной дисфункции.

- Генетическая предрасположенность к вирус Эпштейна-Барр-ассоциированным заболеваниям.

- К активному размножению возбудителей приводят остря бактериальная или вирусная инфекция, вакцинация, стрессы, оперативное вмешательство — все, что наносит удар по иммунитету.

Инфекционный мононуклеоз — опасное заболевание. При первых признаках и симптомах заболевания необходимо немедленно обращаться к врачу.

Какие болезни вызывает вирус?

Болезни, ассоциированные с вирусом Эпштейна — Барр:

- Синдром хронической усталости;

- Инфекционный мононуклеоз (мультигландулярный аденоз, железистая лихорадка, болезнь Филатова);

- Лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина);

- Некоторые из неходжкинских лимфом, в частности лимфома Беркитта (центральноафриканская лимфома);

- Назофарингеальная карцинома (носоглоточное раковое образование);

- Общая вариабельная иммунная недостаточность;

- Синдром Алисы в стране чудес;

- Гепатит;

- Герпес;

- Стоматит;

- Посттрансплантационная лимфопролиферативная болезнь;

- Рассеянный склероз;

- Волосатая лейкоплакия;

- Болезнь Кикучи-Фуджимото.

Хроническая вирус Эпштейна-Барр инфекции у взрослых и детей

Хроническая форма заболевания у взрослых и детей имеет разнообразные проявления и варианты течения, из-за чего постановка диагноза значительно затруднена. Хроническая вирус Эпштейна-Барр инфекция протекает длительно, имеет рецидивирующее течение. Проявляется хроническим мононуклеозоподобным синдромом, полиорганной недостаточностью, гемофагоцитарным синдромом. Различают генерализованную и стертую формы заболевания.

Хронический мононуклеозоподобный синдром: признаки и симптомы

Хронический мононуклеозоподобный синдром у детей и взрослых характеризуется волнообразным течением, часто больными характеризуется как хронический грипп. Субфебрильная температура тела, слабость и недомогание, мышечно-суставные боли, снижение аппетита, дискомфорт в горле, затрудненное носовое дыхание, тяжесть в правом подреберье, головные боли и головокружение, депрессия и эмоциональная лабильность, снижение памяти, внимания и интеллекта — основные симптомы заболевания. У больных отмечается увеличение лимфатических узлов (генерализованная лимфаденопатия), увеличение печени и селезенки. Небные миндалины увеличены (гипертрофированы).

Гемофагоцитарный синдром

Гиперпродукция противовоспалительных цитокинов Т-клетками, инфицированными вирусами, приводит к активации системы фагоцитов в костном мозге, печени, периферической крови, лимфоузлах и селезенке. Активированные гистиоциты и моноциты поглощают клетки крови. Возникает анемия, панцитопения и коагулопатия. Больного беспокоит интермиттирующая лихорадка, отмечается гепатоспленомегалия, генерализованная лимфаденопатия, развивается печеночная недостаточность. Летальность достигает 35%.

Последствия развития иммунодефицитного состояния у взрослых и детей

Снижение иммунитета приводит к развитию множества заболеваний инфекционной и неинфекционной природы. Активируется условно патогенная флора. Развиваются вирусные, грибковые и бактериальные инфекции. ОРЗ и другие заболевания ЛОР органов (ринофарингиты, аденоидиты, отиты, синуситы, ларинготрахеиты, бронхиты и пневмонии) регистрируются у больных до 6 — 11 раз в год.

У больных с ослабленной иммунной системой количество В-лимфоцитов может увеличиться до огромного количества, что негативно сказывается на работе многих внутренних органов: дыхательной и центральной нервной системы, сердца, суставов, развивается дискинезия желчевыводящих путей, поражается желудочно-кишечный тракт.

Генерализованная форма ЭБВИ: признаки и симптомы

При выраженной иммунной недостаточности у больных развивается генерализованная форма ЭБВИ. Отмечается поражение центральной и периферической нервной системы. Развивается менингит, энцефалит, мозжечковая атаксия, полирадикулоневриты. Поражаются внутренние органы — почки, сердце, печень, легкие, суставы. Заболевание нередко заканчивается гибелью больного.

Атипичные формы заболевания

Выделяют две формы стертой (латентной, вялой) или атипичной формы заболевания.

- В первом случае больных беспокоит неясного генеза длительный субфебрилитет, слабость, мышечно-суставные боли, боли при пальпации в области периферических лимфоузлов. Заболевание у взрослых и детей протекает волнообразно.

- Во втором случае ко всем вышеописанным жалобам присоединяются симптомы, указывающие на развитие вторичного иммунодефицита: развиваются заболевания вирусной, бактериальной или грибковой природы. Отмечается поражение дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, кожи, половых органов. Заболевания протекают длительно, часто рецидивируют. Длительность их течения составляет от 6 месяцев до 10 лет и более. Вирусы обнаруживаются в лимфоцитах крови и/или слюне.

Бессимптомное вирусоносительство

Бессимптомное течение характеризуется отсутствием клинико-лабораторных признаков заболевания. ДНК вирусов определяется методом ПЦР.

Диагностика хронической формы вирус Эпштейна-Барр инфекции

- Для хронической ЭБВИ характерен симптомокомплекс, включающий длительный субфебрилитет неустановленного генеза, снижение работоспособности, немотивированная слабость, боли в горле, увеличение периферических лимфатических узлов, печени и селезенки, печеночная дисфункция и нарушения психического характера.

Характерным признаком является отсутствие клинического эффекта от проводимой общепринятой терапии.

- В анамнезе таких пациентов имеют указания на длительные чрезмерные психические перегрузки и стрессовые ситуации, увлечение модными диетами и голоданием.

- На хроническое течение указывает:

- перенесенный инфекционный мононуклеоз не более полугода назад или заболевание, протекающее с высокими титрами антител класса IgM (к капсидному антигену);

- гистологическое исследование (исследование тканей) органов, вовлеченных в патологический процесс (лимфоузлы, печень, селезенка и др);

- нарастание количества вирусов в пораженных тканях, доказанное методом антикомплементарной иммунофлуоресценции с ядерным антигеном вируса.

На вирусную активность указывают:

- Относительный и абсолютный лимфоцитоз. Наличие в крови атипичных мононуклеаров. Несколько реже лимфопения и моноцитоз. В ряде случаев тромбоцитоз и анемия.

- Изменения иммунного статуса (снижение содержания и нарушение функции естественных киллеров цитотоксических лимфоцитов, нарушение гуморального ответа).

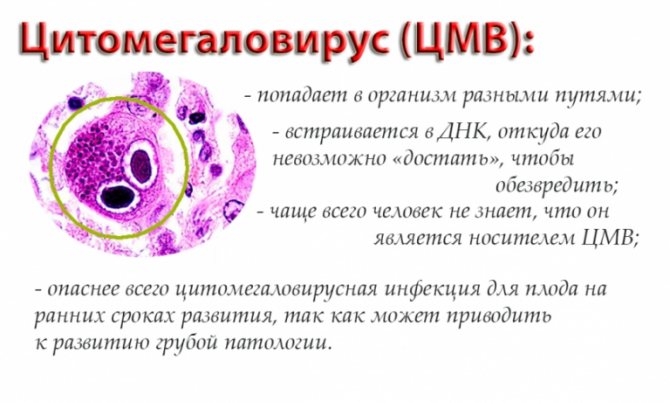

Дифференциальная диагностика хронической ЭБВИ

Хроническую вирус Эпштейна-Барр инфекцию следует отличать от вирусных заболеваний (вирусного гепатита, цитомегаловирусной инфекции, токсоплазмоза и др), ревматических и онкологических заболеваний.

Рис. 11. Один из симптомов ЭБВИ сыпь на теле ребенка и взрослого.

Когда и к кому обратится за медицинской помощью

Легкие симптомы ВЭБ инфекции можно лечить дома. Если больной длительное время испытает лихорадку, боль в животе, сильную головную боль, затрудненное дыхание или желтуху (желтушное окрашивание кожи и видимых слизистых оболочек), необходимо незамедлительно обратится к врачу.

Первое к кому необходимо обратиться это терапевт или детский педиатр (они направят вас далее к необходимым специалистам).

Если симптомы ВЭБ переходят в хронические, можно обратиться к специалисту по инфекционным заболеваниям или к иммунологу. При увеличенной селезенке, можно обратиться к гематологу, и если ВЭБ привел к раку, онкологу.

Вирус-ассоциированные заболевания

Вирусы в организме человека персистируют (пребывают) пожизненно и в последующем, при снижении работы иммунной системы и наследственной предрасположенности, становятся причиной развития целого ряда заболеваний: тяжелой онкопатологии, лимфопролиферативного синдрома, аутоиммунных заболеваний и синдрома хронической усталости.

Инфицирование В-лимфоцитов и нарушение их дифференцировки — главные причины развития злокачественных образований и паранеопластических процессов: поликлональной лимфомы, назофарингеальной карциномы, лейкоплакии языка и слизистой полости рта, опухоли желудка и кишечника, матки, слюнных желез, лимфомы центральной нервной системы, лимфомы Беркитта, саркомы Капоши у СПИД-больных.

Вирусы Эпштейна-Барра играют важную роль в развитии аутоиммунных заболеваний: ревматоидного артрита, системной красной волчанки, синдрома Шегрена, васкулита, неспецифического язвенного колита.

Вирусы Эпштейна-Барр играют важную роль в развитии синдрома хронической усталости наряду с вирусами герпеса человека 6 и 7 типов.

Некоторых виды онкопатологии и паранеопластических процессов

Лимфома Беркитта

Лимфома Беркитта распространена в Центральной Африке, где и была впервые описана в 1958 году хирургом Денисом Беркиттом. Доказано, что африканский вариант лимфомы связан с воздействием вирусов на В-лимфоциты. В случае спорадической («неафриканской») лимфомы связь с вирусом менее очевидна.

Чаще всего регистрируются единичные или множественные злокачественные новообразования в области челюсти, прорастающие в соседние ткани и органы. Мужчины молодого возраста и дети заболевают чаще. В России отмечаются единичные случаи заболевания.

Саркома Капоши

Это злокачественная многоочаговая опухоль сосудистого происхождения, которая поражает кожные покровы, слизистые оболочки и внутренние органы. Она имеет несколько разновидностей, одной из которых является эпидемическая саркома, связанная со СПИДом.

Лейкоплакия языка

В ряде случаев причиной заболевания является вирус Эпштейна-Барр, который размножается в эпителиальных клетках полости рта и языка. На языке, деснах, щеках и поверхности неба появляются бляшки серого или белого цвета. Полностью они формируются в течение нескольких недель и даже месяцев. Затвердевая, бляшки принимают вид утолщенных участков, возвышающихся над поверхностью слизистой оболочки. Заболевание часто регистрируется у ВИЧ-инфицированных больных.

Аутоиммунные заболевания

Вирус Эпштейна-Барр способствует развитию аутоиммунных заболеваний — системной красной волчанки, ревматоидного артрита, синдрома Шегрена, васкулита, неспецифического язвенного колита.

Онкологические заболевания, вызываемые ВЭБ-инфекцией

Назофарингеальная карцинома

Назофарингеальная карцинома – злокачественное заболевание носоглотки.

Доказано, что основным пусковым фактором к развитию назофарингеальной карциномы, является длительное нахождение ВЭБ-инфекции в организме.

Симптоматика заболевания:

- Затруднение носового дыхания.

- Возможна односторонняя потеря слуха (при переходе злокачественного онкологического процесса на евстахиеву трубу).

- Часто у пациентов появляются носовые кровотечения.

- Неприятный запах изо рта и при дыхании.

- Боль в носоглотке.

- Незаживающие язвы в горле.

- Боль при глотании.

Методы лечения

Назофарингеальная карцинома является примером длительной запущенной хронической вирусной инфекции, вызвавшей онкологический процесс.

Среди методов лечения на первый план выходит борьба со злокачественным образованием:

- Хирургическое лечение. Неплохие результаты показало применение “Кибер-ножа” на ранних стадиях заболевания.

- Лучевая и химиотерапия являются дополнением к хирургическому методу. Применение данного вида лечения перед и после операции улучшают прогноз для пациента.

- Противовирусное лечение назначается после операции на длительный срок, чтобы максимально снизить активность онкогенных вирусов.

Лимфома Беркитта

Лимфома Беркитта – злокачественное заболевание, поражающее лимфоидную ткань. В запущенных стадиях возможно распространение онкологического процесса на другие органы и ткани.

В 95 % случаев к возникновению данного заболевания причастен вирус Эпштейна-Барр.

Симптомы заболевания:

- Чаще всего заболевание начинается с поражения лимфоузлов носо-и ротоглотки, нижнечелюстных, заушных, надключичных лимфатических узлов. Именно по этой причине первыми симптомами является нарушение носового дыхания, боль при глотании.

- Заболевание прогрессирует достаточно быстро, вовлекая в патологический процесс новые группы лимфатических узлов.

- При запущенных стадиях онкопроцесса поражаются органы грудной и брюшной полости.

Лечение

Учитывая высокую злокачественность заболевания, применяются одновременно хирургический метод, а также лучевая и химиотерапия. У данного заболевания высокий риск рецидивов. При повторном появлении симптомов заболевания в крови пациента можно обнаружить высокий титр антител к вирусу Эпштейна-Барр. Именно по этой причине необходимо проводить противовирусную терапию.

Прогноз для пациента неблагоприятный, учитывая высокую злокачественность лимфомы Беркитта. В ранней стадии заболевания при своевременно начатом комплексном лечении прогноз улучшается.

Врожденная вирус Эпштейна-Барр инфекция

Врожденная вирус Эпштейна-Барр инфекция регистрируется в 67% случаев заболевания острой формой и в 22% случаев при активации хронического течения инфекции у женщин в период беременности. Новорожденные появляются на свет с патологией дыхательной, сердечно-сосудистой и нервной систем, а в их крови могут определяться собственные антитела и антитела матери. Период беременности может прерваться выкидышами или преждевременными родами. Дети, рожденные с иммунодефицитом, погибают от пролиферативного синдрома в кратчайшие сроки после рождения.

Возможные последствия и осложнения

Инфекции, вызванные вирусом Эпштейна – Барр, способны приводить к развитию целого ряда осложнений:

- крапивница, дерматит;

- многоформная эритема;

- моноартрит;

- паротит;

- орхит;

- менингит;

- увеит, неврит зрительного нерва;

- эписклерит;

- нефрит;

- гепатит и некроз печени;

- пневмония, плеврит;

- миокардит, перикардит;

- мальабсорбция;

- острый психоз;

- синдром Гийена – Барре (острая аутоиммунная полинейропатия);

- поперечный миелит;

- синдром Рея (один из вариантов острой печеночной энцефалопатии);

- гемолитический уремический синдром;

- апластическая анемия;

- разрыв селезенки.

Диагностика заболевания

При постановке диагноза вирус Эпштейна-Барр инфекции применяются следующие лабораторные методы исследования:

- Общеклинические исследования.

- Исследование иммунного статуса больного.

- ДНК-диагностика.

- Серологические исследования.

- Исследование различных материалов в динамике.

Клинический анализ крови

При исследовании наблюдается повышение количества лейкоцитов, лимфоцитов и моноцитов с атипичными мононуклеарами, гемолитическая или аутоиммунная анемия, снижение или повышение количества тромбоцитов.

При тяжелом течении количество лимфоцитов повышается значительно. От 20 до 40% лимфоцитов приобретают атипичную форму. Атипичные лимфоциты (мононуклеары) сохраняются в организме больного от нескольких месяцев до нескольких лет после инфекционного мононуклеоза.

Биохимический анализ крови

Отмечается повышение уровня трансаминаз, ферментов, С-реактивного белка, фибриногена.

Клинические и биохимические показатели не являются строго специфичными. Изменения выявляются также и при других вирусных заболеваниях.

Иммунологические исследования

Иммунологические исследования при заболевании направлены на исследование состояния системы интерферона, уровня иммуноглобулинов, содержания цитотоксических лимфоцитов (CD8+) и Т-хелперов (CD4+).

Серологические исследования

Антигены вирусов Эпштейна-Барр образуются последовательно (поверхностные → ранние → ядерные → мембранные и др.) и также последовательно образуются антитела к ним, что позволяет диагностировать заболевание и определить срок инфицирования. Антитела к вирусу определяются методом ИФА (иммуноферментного анализа).

Продукция антигенов вирусами Эпштейна-Барр осуществляется в определенной последовательности: поверхностный → ранний → ядерный → мембранный и др.

- Специфические IgM в организме больного появляются в острый период заболевания или при обострениях. Исчезают через 4 — 6 недель.

- Специфические IgG к ЕА («ранние») в организме больного также появляются в острый период, снижаются при выздоровлении в течение 3 — 6 месяцев.

- Специфические IgG к VCA («ранние») в организме больного также появляются в острый период. Их максимум регистрируется на 2 — 4 неделях и далее идет снижение, но пороговый уровень сохраняется еще длительное время.

- IgG к EBNA выявляются через 2 — 4 месяца по окончании острой фазы и вырабатываются в дальнейшем всю жизнь.

Полимеразная цепная реакция (ПЦР)

При помощи ПЦР при заболевании вирусы Эпштейна-Барр определяются в разных биологических материалах: сыворотке крови, слюне, лимфоцитах и лейкоцитах периферической крови. В случае необходимости исследуются биопаты печени, слизистой кишечника, лимфоузлов, соскобы слизистой полости рта и урогенитального тракта, секрет простаты, спинномозговая жидкость, и др. Чувствительность метода достигает 100%.

Дифференциальная диагностика

К заболеваниям, имеющим сходную клиническую картину, относятся:

- ВИЧ-инфекция и СПИД,

- ангинозная (болевая) форма листериоза,

- корь,

- вирусный гепатит,

- цитомегаловирусная инфекция (ЦМВИ),

- локализованная дифтерия зева,

- ангина,

- аденовирусной инфекцией,

- заболевания крови и др.

Основополагающими критериями при проведении дифференциальной диагностики являются изменения в клиническом анализе крови и серологическая диагностика.

Чем лечить вирус?

В настоящее время среди специалистов нет единого мнения, касающегося схемы лечения вирусной инфекции Эпштейна – Барр у детей и взрослых.

При инфекционном мононуклеозе пациентов госпитализируют в инфекционный стационар. В остром периоде, помимо основной терапии, им назначают полупостельный режим, обильное питье и диетическое питание. Из рациона исключают сладкие, соленые, копченые и жирные продукты. Пищу следует принимать часто, небольшими порциями. В меню обязательно вводят кисломолочные продукты, свежие овощи и фрукты.

Существующая терапия инфекции Эпштейна – Барр не позволяет добиться полного выздоровления пациента, вирус сохраняется в B-лимфоцитах пациента пожизненно.

Медикаментозная терапия

Симптоматика и лечение имеют прямую связь, т. к специфической терапии от патологии на данный момент нет. Прием медикаментов, в первую очередь, направлен на устранение симптомов. Больному назначают:

- противовирусные препараты (Ацикловир, Валтрекс, Фамвир, Зовиракс, Витагерпавак, интерфероны: Виферон, в/м – Роферон);

- иммуноглобулины (в/в: Интраглобин, БэйРоу-Ди, в/м: Ребинолин, Антигеп);

- антигистаминные препараты для снятия отечности тканей (Супрастин, Диазолин, Фенкарол);

- поливитаминные комплексы для активации защитных сил организма и нормализации обмена веществ (Триовит, Супрадин, Алфавит, Пиковит);

- биологические стимуляторы для улучшения трофики и регенерации тканей (Актовегин, Биосед, Гумизоль),

- при необходимости больной пьет жаропонижающие, муколитики, сосудосуживающие и другие препараты.

Дозировку препаратов и продолжительность курса терапии определяет лечащий врач.

Реабилитация после инфекционного мононуклеоза

Через 1 месяц после исчезновения симптомов заболевания необходимо сдать общий анализ крови.

Спустя 6 месяцев нужно проверить вирусную нагрузку в организме. Для этого сдается ИФА с определением титров антител. При сохранении активности вируса в организма необходимо принимать поддерживающую противовирусную терапию в небольших дозах. Пациентам с хронической ВЭБ-инфекцией в стадии ремиссии необходимо принимать витамино-минеральные комплексы для поддержания иммунитета.

Лечение вирус Эпштейна-Барр инфекции у взрослых и детей

Прежде, чем начать лечение вирус Эпштейна-Барр инфекции, рекомендуется обследовать всех членов семьи больного с целью выявления выделения возбудителей со слюной. При необходимости у них проводится противовирусная терапия.

Лечение ЭБВИ у взрослых и детей в период острого проявления первичной инфекции

В период острого проявления первичной инфекции особого лечения вирус Эпштейна-Барр инфекции не требуется. Однако при длительной лихорадке, выраженном проявлении тонзиллита и ангины, увеличении лимфоузлов, желтухе, нарастающем кашле и появлении болей в животе необходима госпитализация больного.

В случае легкого и средней тяжести течения заболевания больному рекомендован общий режим на адекватном энергетическом уровне. Длительный постельный режим удлиняет процесс излечения.

Для уменьшения боли и воспаления применяются анальгетики. Хорошо зарекомендовали себя препараты группы ненаркотических анальгетиков: Парацетамол и его аналоги, Ибупрофен и его аналоги.

При угрозе развития вторичной инфекции и при явлениях дискомфорта в глотке применяются препараты, в состав которых входят антисептики, дезинфицирующие и обезболивающие вещества.

Удобно лечить заболевания ротоглотки комбинированными препаратами. В их состав входят антисептики и дезинфицирующие средства, обладающие антибактериальным, противогрибковым, и противовирусным действием, обезболивающие вещества, растительные масла и витамины.

Комбинированные препараты для местного применения выпускаются в виде спреев, растворов для полоскания и таблеток для рассасывания. Показано применение таких препаратов, как Гексэтидин, Стопангин, Гексорал, Тантум Верде, Йокс, Мирамистин.

При болях в горле показано применение таких препаратов, как ТераФлю ЛАР, Стрепсилс Плюс, Стрепсилс Интенсив, Флурбипрофен, Тантум Верде, Анти-Ангин Формула, Нео-ангин, Каметон — аэрозоль. Препараты местного действия, содержащие в своем составе обезболивающие компоненты, нельзя применять детям до 3-х лет из-за опасности развития у них ларингоспазма.

Местное лечение антисептиками и дезинфицирующими препаратами показано в случае присоединения вторичной инфекции. При инфекционном мононуклеозе тонзиллит асептический.

Лечение ЭБВИ у взрослых и детей при хроническом течении заболевания

Лечение вирус Эпштейна-Барр инфекции основано на индивидуальном подходе к каждому больному с учетом варианта течения заболевания, его осложнений и состояния иммунного статуса. Лечение хронической ЭБВИ должно быть комплексным: этиотропным (направлено в первую очередь на уничтожение вирусов), непрерывным и длительным с соблюдением преемственности лечебных мероприятий в условиях стационара, амбулаторных условиях и реабилитации. Лечение должно проводиться под контролем клинико-лабораторных показателей.

Базисная терапия

Основу лечения ЭБВИ составляют противовирусные препараты. Одновременно больному рекомендуется охранительный режим и диетическое питание. Лечение инфекции другими препаратами является дополнительным.

Из противовирусных препаратов применяются:

- Изопринозин (Инозин пранобекс).

- Ацикловир и Валтрекс (аномальные нуклеозиды).

- Арбидол.

- Препараты интерферона: Виферон (рекомбинантный ИФН α-2β), Реаферон-ЕС-Липинт, Кипферон, интерфероны для в/м введения (Реальдирон, Реаферон-EC, Роферон А, Интрон А и др.).

- Индукторы ИФН: Амиксин, Анаферон, Неовир, Циклоферон.

Длительное применение Виферона и Инозина пранобекса потенцирует иммунокорригирующие и противовирусные эффекты, что значительно повышает эффективность лечения.

Иммунокорригирующая терапия

При лечении ЭБВИ применяются:

- Иммуномодуляторы Ликопид, Полиоксидоний, ИРС-19, Рибомунил, Деринат, Имудон и др.

- Цитокины Лейкинферон и Ронколейкин. Они способствуют созданию в здоровых клетках антивирусной готовности, подавляют размножение вирусов, стимулируют работу естественных клеток-убийц и фагоцитов.

- Иммуноглобулины Габриглобин, Иммуновенин, Пентаглобин, Интраглобин и др. Препараты этой группы назначаются в случае тяжелого течения вирус Эпштейна-Барра- инфекции. Они блокируют «свободные» вирусы, которые находятся в крови, лимфе и межклеточной жидкости.

- Препараты вилочковой железы (Тимоген, Иммунофан, Тактивин и др.) обладают Т-активирующим действием и способностью стимулировать фагоцитоз.

Лечение вирус Эпштейна-Барр инфекции препаратами корректорами и стимуляторами иммунитета проводится только после иммунологического обследования больного и изучения его иммунного статуса.

Симптоматические средства

- При лихорадке применяются жаропонижающие препараты Ибупрофен, Парацетамол и др.

- При затруднении носового дыхания применяются назальные препараты Полидекса, Изофра, Виброцил, Називин, Адрианол и др.

- При сухом кашле у взрослых и детей показан прием Глаувента, Либексина и др.

- При влажном кашле назначаются муколитики и отхаркивающие препараты (Бромгексал, Амбро ГЕКСАЛ, Ацетилцистеин и др.

Антибактериальные и противогрибковые препараты

В случае присоединения вторичной инфекции назначаются антибактериальные препараты. При вирус Эпштейна-Барр инфекции чаще обнаруживается гемофильная палочка, стрептококки, стафилококки, грибы рода Candida. Препаратами выбора являются цефалоспорины 2 — 3 поколений, макролиды, карбапенемы и противогрибковые препараты. При смешанной микрофлоре показан препарат метронидазол. Локально применяются такие антибактериальные препараты, как Стопангин, Лизобакт, Биопарокс, и др.

Средства патогенетической терапии

- Препараты метаболической реабилитации: Элькар, Солкосерил, Актовегин и др.

- Для нормализации работы желудочно-кишечного тракта применяются гепатопротекторы (Галстена, Хофитол и др.), энтеросорбенты (Фильтрум, Смекта, Полифепан, Энтеросгель и др.), пробиотики (Аципол, Бифиформ и др.).

- Ангио- и нейропротекторы (Глиатилин, Инстенон, Энцефабол и др.).

- Кардиотропные препараты (Кокарбоксилаза, Цитохром С, Рибоксин и др.).

- Антигистаминные препараты I и III поколений (Фенистил, Зиртек, Кларитин и др.).

- Ингибиторы протеаз (Гордокс, Контрикал).

- Гормональные препараты преднизолон, гидрокортизон и дексаметазон назначаются при тяжелом течении инфекции — обструкции дыхательных путей, неврологических и гематологических осложнениях. Препараты этой группы уменьшают воспаление и предохраняют органы от повреждения.

- Дезинтоксикационная терапия проводится тогда, когда болезнь приобретает тяжелое течение и осложняется разрывом селезенки.

- Витаминно-минеральные комплексы: Вибовит, Мульти-табс, Санасол, Биовиталь гель, Киндер и др.

- Антигомотоксические и гомеопатические средства: Афлубин, Оциллококцинум, Тонзилла композитум, Лимфомиозот и др.

- Немедикаментозные методы лечения (магнитотерапия, лазеротерапия, магнитотерапия, иглорефлексотерапия, лечебная физкультура, массаж и др.

- При лечении астенического синдрома используются адаптогены, высокие дозы витаминов группы В, ноотропы, антидепрессанты, психостимуляторы и корректоры клеточного метаболизма.

Лечение

Лечение зависит от клинической картины, тяжести течения заболевания.

Легкие формы, которые не сопровождаются фебрильной лихорадкой, увеличением печени, протекают без осложнений и выраженного воспаления лимфоидного кольца полости рта принято лечить в домашних условиях. Специфическая терапия при этом не требуется. Назначаются препараты для снижения температуры, обильное питье и диета.

Инфекция средней степени тяжести и тяжелые формы подразумевают лечение Эпштейна-Барр в стационаре с целью предупреждения пневмонии, энцефалита и других осложнений.

Лечение вируса Эпштейна-Барр включает блоки:

- Этиотропная терапия. При всех формах инфекции включают препараты интерферона, так как вирус подавляет выработку собственного. В возрастных дозировках каждый день используют свечи, например, Кипферон, Виферон на протяжении 14 дней. Далее, через день в течение квартала. При хронической форме – до 9 месяцев. Также принимают индукторы интерферона (Амиксин, Арбидол, Циклоферон).

- Синдромальная терапия. Короткий курс гормонов глюкокортикоидов используют при невозможности носового дыхания. Фебрильная лихорадка, интоксикация служат поводом для внутривенных инфузий солевых растворов. Для профилактики или лечения бактериальных осложнений назначают антибиотики из группы макролидов, цефалоспоринов, так как амоксициллины и ВЭБ обеспечивают появление сыпи.

- Сопроводительный блок включает витамины группы В, А, Е, С.

Важно!

Диета при герпесе 4 типа обязательна к соблюдению ввиду поражения печени вирусом.

В процессе лечения вируса Эпштейна-Барр исключаются из рациона сладости, особенно шоколад, кофе, какао, кислые продукты, жареные блюда, цельное молоко, приправы.

Алкоголь запрещается принимать на протяжении минимум полугода, так как вирус довольно длительное время переходит в латентное состояние. Пища должна быть обогащена белком, витаминами.

Разрешается к применению нежирное мясо в протертом виде, тушеные или вареные овощи, каши, мясные суфле, некислый творог, сыр, масло, паровой омлет.

Быстро вылечить герпес 4 типа невозможно. Инфекция медленная и требует длительного лечения.

Пациент считается выздоровевшим, если полностью отсутствует клиника, анализы ПЦР на ДНК вируса Эпштейна-Барр и атипичные мононуклеары отрицательные.

Лечение народными средствами актуально только после выздоровления в рамках профилактики рецидива. Применяют травы, повышающие сопротивляемость организма: женьшень, элеутерококк, аралию, родиолу.

Использовать растительные компоненты для лечения вируса Эпштейна-Барр можно только после согласования с врачом.

Вирус меняет активность иммунитета, а растительные стимуляторы могут спровоцировать аутоиммунные заболевания. У детей данные травы при ВЭБ запрещены к применению.

В период реконвалесценции необходимо снизить физические нагрузки, исключить вредные пищевые привычки, рационально организовывать режим труда и отдыха.

Вирус Эпштейна-Барр подрывает активность иммунитета, поэтому период восстановления организма после инфекции подразумевает исключительно здоровый образ жизни.

Профилактические меры

Как уже отмечалось ранее, в связи с недостаточной изученностью вируса герпеса человека 4 типа в настоящее время не существует препаратов, полностью уничтожающих герпесвирус. Однако при соблюдении разумных мер безопасности малыша удается оградить от развития этой болезни. При этом специалисты отмечают, что чем раньше маленький пациент переболеет данной инфекцией, тем в более легкой форме она проявит себя.

Профилактика ВЭБ направлена на систематическое и комплексное укрепление защитных сил детского организма, что подразумевает соблюдение следующих мер:

- Закаливание малышей с раннего возраста.

- Ежедневное длительное пребывание на свежем воздухе.

- Регулярный прием комплекса витаминов. Назначение витаминных препаратов должен осуществлять педиатр. Неправильно подобранные средства способны лишь подорвать детское здоровье.

- Сбалансированное питание. Ежедневное меню должно состоять из достаточного количества фруктов и овощей, круп и белковой пищи. Следует исключить употребление продуктов, содержащих искусственные красители и химические добавки.

- Высокая двигательная активность. Малыша с ранних лет нужно приучать к ежедневной утренней гимнастике. Кроме того, родителям рекомендуется записать ребенка в спортивную секцию. При этом физические нагрузки должны быть разумными, регулярное чрезмерное перенапряжение не пойдет на пользу растущему организму.

- Ограждение малыша от частого пребывания в местах массового скопления людей.

- Избегание стрессовых ситуаций и эмоционального перенапряжения.

- Своевременное и качественное устранение заболеваний. При этом не рекомендуется заниматься самолечением.

Как многие другие патологии, ВЭБ опасен вероятными последствиями. Во избежание осложнений болезни родители должны внимательно относиться к здоровью своего чада и при выявлении первых признаков заболевания немедленно принимать меры к их устранению. В этом случае лучше избежать инфицирования, чем потом долго и мучительно устранять его симптомы.

Историческая справка

Вирус Эпштейна-Барр впервые описан в 1964 году английскими учеными – вирусологом Майклом Эпштейном и его ассистенткой Ивонной Барр.

Эпштейн обнаружил неизвестный вирус в клетках опухоли, образец которой отправил ему коллега – хирург Дэнис Беркитт.

Во время работы в экваториальной Африке Беркитт заинтересовался специфическим местным онкологическим заболеванием, которое возникало преимущественно у детей до 7 лет (позже эта болезнь стала известна, как лимфома Беркитта). Новый вирус был назван в честь первооткрывателей.

Поверхность капсида снабжена множеством гликопротеидов, за счет которых вирус легко прикрепляется к клетке. Клетками-мишенями для него служат В-лимфоциты. Затем происходит внедрение вирусной ДНК в здоровую клетку и дальнейшее размножение в ней вируса.

Гибели клеток не происходит (как при воздействии других герпесвирусов), а запускается их пролиферация, т. е. размножение зараженных клеток. Такой механизм инфицирования обеспечивает высокую вирулентность ЭБВ.

Классификация

Общепринятой классификации ЭБВ инфекции не разработано. Условно разделяют по следующим признакам:

По периоду возникновения: врожденная или приобретенная.

Установлено, что Эпштейн-Барр способен передаваться от матери ребенку (при условии первичного заражения во время беременности).

По форме заболевания: типичная (проявление инфекции в виде инфекционного мононуклеоза), атипичная – стертая, бессимптомная или висцеральная.

По тяжести процесса: легкая, средней степени тяжести, тяжелая.

По фазе: активная, неактивная.

Диагностические меры и связанные с ними анализы↑

Тела вирусов настолько малы, что обычными лабораторными анализами обнаружить их невозможно. Поэтому применяется анализ крови, который определяет наличие иммунного ответа на заражение – особые белки, иммуноглобулины или антитела (IgG к капсидному, нуклеарному или раннему антигену). Они вырабатываются в разном количестве и конфигурации, в зависимости от стадии инфекции. Отдельный вид антител указывает на наличие устойчивого иммунитета к ВЭБ.

Опытный врач обнаружит инфекционный мононуклеоз и без анализа крови, но он же обязательно назначит исследования для подтверждения диагноза. Поэтому из стандартных лабораторных исследований потребуется только анализ крови, но проводить его придется несколько раз даже после полного выздоровления.

В качестве дополнительной диагностической меры может назначаться анализ мазка выделений слюнных желез или слизистых оболочек носоглотки. Но его положительный результат в отношении вируса герпеса четвертого типа менее информативен в сравнении с герпесом остальных типов.

Народная медицина

Из-за того, что подходы к терапии заболевания у специалистов разнятся, родители начинают сомневаться в верности консервативных назначений – это побуждает к лечению народными способами. Но, прежде чем испытывать какое-то средство, необходимо получить консультацию врача и удостовериться, что ваши старания не повредят ребенку.

Первое, что приходит на ум – это фитотерапия:

- Ингаляции с шалфеем и эвкалиптом;

- Настойка корня женьшеня (для ребенка доза – до десяти капель);

- Ромашку, цветы календулы, мать-и-мачеху, мяту и корень дума можно заварить и давать ребенку вместо чая не больше трех раз в день. В этих травках содержится множество полезных веществ, улучшающих иммунный ответ, еще они оказывают седативный эффект;

- Воспаленное горло можно смазать маслом пихты, можжевельника или шалфея;

- Полезным будет поить больного зеленым чаем, добавляя к нему лимон и мед. Тут важно помнить о возможной аллергической реакции.

Комаровский о ВЭБ

Евгений Комаровский призывает родителей не создавать лишней истерии вокруг вируса Эпштейна-Барр. Он считает, что большинство детей с этим агентом уже встречались в раннем детстве, и их иммунитет «запомнил» его и умеет идентифицировать и противостоять.

А теперь послушаем доктора Комаровского об инфекционном монокулезе.

Симптомы, которые позволяют заподозрить у ребенка ВЭБ, довольно размыты:

- Раздражительность, плаксивость, повышенная капризность и частая беспричинная усталость.

- Легкое или более заметное увеличение лимфатических узлов. Чаще всего — подчелюстных и заушных. Если инфекция протекает тяжело — по всему телу.

- Отсутствие аппетита, проблемы с пищеварением.

- Сыпь.

- Высокая температура (до 40,0).

- Боли в горле (как при ангине и фарингите).

- Сильная потливость.

- Небольшое увеличение размеров печени и селезенки. У ребенка это может проявляться ноющими болями в животе.

- Желтушность кожных покровов. Этот симптом встречается крайне редко.

Комаровский подчеркивает, что на основании одних только жалоб и наличия тех или иных симптомов поставить диагноз нельзя, поскольку состояние ребенка будет напоминать и ангину, и энтеровирус, и лимфогранулематоз.

Про вирус Эпштейна-Барр (ЭБВ) многие из нас не слышали, а между тем он считается одним из самых распространенных человеческих вирусов. Более 90 % взрослых людей в мире и около 50 % детей до 5 лет не только сталкивались с этой инфекцией, но и являются носителями и потенциальными источниками, т. к. однажды попав в организм, вирус остается в нем на всю жизнь.

После инфицирования ЭБВ не спешит себя обнаруживать и часто живет в организме в неактивной форме. Однако при определенных обстоятельствах он может вызывать различные заболевания, в том числе онкологические.

Группа риска

Есть дети, которые находятся в группе риска. Среди них:

- малыши до года. В этот период крохи познают окружающий мир и активно пробуют всё «на зубок»;

- дети от 3 до 7 лет, которые посещают детский сад. В это время ребёнок сталкивается с множеством вирусов. Скорее всего ВЭБ тоже не удастся избежать;

- дети с хроническими заболеваниями, у которых значительно ослаблен иммунитет;

- недоношенные крохи;

- дети с ВИЧ.

Совет! Если ваш малыш относится хоть к одной из вышеописанных категорий, за его здоровьем нужно внимательно следить. До года в обязательном порядке ежемесячно посещать педиатра. После года, сдавать раз в квартал развёрнутый анализ крови.

Инфекционный мононуклеоз

увеличенные шейные лимфоузлы при мононуклеозе Необходимо отметить, что не всегда инфекционный мононуклеоз вызывается ВЭБ, как и то, что микроорганизм не всегда вызывает инфекционный мононуклеоз. Причиной данного заболевания может быть цитомегаловирус или другой возбудитель. Проявление острого инфекционного мононуклеоза часто напоминает обыкновенную простуду. Наблюдается резкое увеличение температуры, озноб, боли в горле, усталость.

У детей заболевание проявляется следующими симптомами:

- увеличение температуры на протяжении длительного периода — от нескольких недель до месяцев;

- головная боль, слабость, потливость, озноб;

- болезненные ощущения в горле;

- заложенность носа;

- воспаление лимфатических узлов;

- нарушение функционирования желудочно-кишечного тракта;

- боли в суставах, другие.

У грудных малышей такое заболевание проявляется нечасто, так как иммунитет, который передался от матери, защищает ребенка. В случае появления первых симптомов стоит немедленно обратиться за квалифицированной помощью. Своевременное лечение поможет побороть недуг, а также в значительной мере уменьшит вероятность возникновения серьезных осложнений.

При отсутствии надлежащего лечения могут возникнуть нарушения в работе легких, увеличение печени, селезенки. Слабость, утомляемость могут сохраняться на протяжении довольно длительного времени, иногда до полугода. Тяжелое течение заболевания характеризуется четкой связью с территориальными, генетическими особенностями, наличием иммунодефицитных состояний у ребенка.

Стоит отметить, что первый признак мононуклеоза может возникнуть спустя несколько месяцев после заражения. Вирус наиболее активно развивается в лимфоузлах, клетках носа, глотки, что обуславливает определенные симптомы и лечение.

Инфекционный мононуклеоз может протекать довольно долго, однако в отдельных случаях он может пройти самостоятельно.

К сожалению, специфических противовирусных препаратов от данного возбудителя пока нет. В сегодняшнее время только ведется их разработка.

Как распознать болезнь

Грудные дети: труднее всего распознать наличие ЭБВ инфекции у детей до 2 лет, которые еще не могут рассказать, что их беспокоит. Проявления заболевания легко спутать с острой вирусной инфекцией. В данном случае родителей должны насторожить:

- длительное протекание вирусной инфекции, плохо поддающееся лечению;

- храп (или хрюканье) во сне;

- увеличение заднешейных лимфоузлов (если удается определить на ощупь).

У детей дошкольного возраста, кроме указанных симптомов, поводом для обследования могут служить частые ангины, постоянная усталость, плохой аппетит.

Школьники уже достаточно хорошо могут объяснить, что их беспокоит, но их жалобы также будут связаны с перечисленными проявлениями.

Обратиться можно к участковому педиатру, который после осмотра и анализа симптомов или назначит лечение или направит на госпитализацию в инфекционный стационар.

Специфической первой помощи ребенку также не требуется, кроме лечения имеющихся симптомов.

Диагностические мероприятия

Диагностика предполагает обращение к врачу-отоларингологу. Дополнительно потребуется консультация инфекциониста. Доктор опрашивает пациента на предмет жалоб и их характера. Собирает анамнез жизни. Однако установить момент заражения почти невозможно. Большую роль играет визуальная оценка носоглотки. Подтвердить наличие поражения герпесом должны специализированные исследования:

- Анализ крови общий. Демонстрирует классическую картину воспаления с увеличением количества лейкоцитов, моноцитов. Растет СОЭ.

- Биохимия венозной крови. Увеличиваются показатели щелочной фосфатазы, билирубина, специфических веществ, указывающих на патологии печени.

- ПЦР и ИФА. Призваны выявить наличие в теле пациента ДНК вируса.

- Иммунные анализы. Необходимы для определения наличия специфических антител в крови.

Для исключения патологических изменений со стороны органов брюшной полости показано назначение рентгенографии, ультразвукового исследования органов брюшины.

Прогноз

Прогноз при заражении вирусами Эпштейна-Барр благоприятный. Осложнения, ведущие к смерти, чрезвычайно редки.

Особенности проявления

основные признаки вируса эпштейна барра Вирус эпштейна барр у детей не проявляется сразу, а только по окончанию инкубационного периода. Его срок может колебаться от нескольких недель до двух месяцев. После инкубационного периода вирус заселяет лимфатические узлы, кожные ткани. Затем микроорганизм проникает в кровь, распространяется по организму.

После попадания возбудителя в кровь возможно повышение температуры, интоксикация, затрудняется дыхание. Формируется «первичный очаг» — ангина катаральная. Без должного лечения вирус быстро проникает в другие ткани, органы. Преимущественно поражаются лимфатические узлы, печень, селезенка.

Инфицированный ребенок заразный в начальный период болезни, в ее разгар, а также после выздоровление, и этот период может длиться до полугода. Притом некоторые переболевшие могут выделять вирус пожизненно.