Описание патологии

В норме сердце здорового человека состоит из четырех камер, которые разделены между собой мышечными перегородками. При слаженной работе они перекачивают кровь по разным кругам, обеспечивая стабильное давление и питание всех внутренних органов. При появлении отверстия баланс нарушается, происходит неправильное перераспределение кислорода и углекислого газа, что негативно сказывается на самочувствии пациента. На порок сердца ДМЖП (дефект межжелудочковой перегородки) приходится от 9 до 25% всех врожденных патологий. У каждого пятого грудничка ситуация настолько опасна, что требует экстренного хирургического вмешательства. Проблема встречается изолированно или является составляющей более сложной аномалии в строении сердца или мозга: атрезии клапана, тетрады Фалло, стеноза крупных сосудов, асинергии мозжечка.

Врачи отмечают, что дефект межжелудочковой перегородки сердца является одним из наиболее распространённых пороков сердца у новорождённых. Основными причинами его возникновения могут быть генетические факторы, а также влияние внешней среды на организм матери во время беременности. Симптомы заболевания варьируются от бессимптомного течения до выраженной сердечной недостаточности, что делает раннюю диагностику особенно важной. Лечение зависит от размера дефекта и его влияния на сердечную функцию. В некоторых случаях достаточно наблюдения, в то время как другие пациенты требуют хирургического вмешательства. Современные методы, такие как катетерная коррекция, позволяют минимизировать травматичность операций и ускорить восстановление пациентов. Врачи подчеркивают важность индивидуального подхода к каждому случаю для достижения наилучших результатов.

Врачи отмечают, что дефект межжелудочковой перегородки сердца является одним из наиболее распространенных врожденных пороков сердца. Основными причинами его возникновения могут быть генетические факторы, а также влияние внешней среды на организм матери во время беременности. Симптомы могут варьироваться от легкой одышки до серьезных нарушений сердечной функции, что требует внимательного наблюдения и диагностики.

Лечение ДМЖП зависит от размера дефекта и состояния пациента. В некоторых случаях возможно консервативное наблюдение, особенно если дефект небольшой и не вызывает значительных проблем. Однако при наличии выраженных симптомов или крупных дефектов врачи рекомендуют хирургическое вмешательство, которое может быть выполнено как открытым способом, так и с использованием минимально инвазивных технологий. Важно, чтобы пациенты получали своевременную медицинскую помощь, что позволяет значительно улучшить качество жизни и предотвратить осложнения.

Причины и факторы риска

В большинстве случаев дефект межжелудочковой перегородки сердца развивается в первом триместре. Под воздействием разных факторов формирование органа нарушается, мышечная ткань не закрывает предсердие, не разделяет клапаны.

Среди основных причин появления проблемы:

- алкоголизм или курение будущей матери;

- перенесенные при беременности инфекции (краснуха, ветрянка, грипп);

- прием в первом триместре некоторых гормональных и седативных препаратов, антибиотиков;

- наследственная предрасположенность к заболеваниям сердца;

- воздействие на плод опасного излучения, радиации;

- последствия инфаркта миокарда у взрослых.

Среди факторов риска, способных спровоцировать ДМЖП у плода:

- проживание в экологически неблагоприятной зоне;

- поздняя беременность;

- строгие диеты будущей матери, лишенные белков и витаминов;

- тяжелые токсикозы в первые недели.

Заболевание может проявиться, если у женщины присутствуют эндокринные нарушения на фоне диабета, патологий щитовидной железы или надпочечников. Важно!У 20–50% пациентов дефект межжелудочковой перегородки развивается одновременно с другими аномалиями – «заячьей губой», расщелиной в небе, болезнью Дауна или аплазией почек.

Классификация дефекта

В зависимости от причины у больного диагностируется:

- врожденный дефект перегородки как самостоятельное заболевание;

- субаортальный ДМЖП как часть более тяжелой патологии сердечно-сосудистой системы;

- осложнение перенесенного инфаркта миокарда.

Существует классификация по месту формирования отверстия:

- перимембранозный дефект межжелудочковой перегородки (до 80% всех выявленных случаев);

- мышечный (до 20% пациентов);

- инфундибулярный под аортальным клапаном (наиболее редкая форма).

На последний вид болезни приходится всего 4-5% от общего числа пациентов. Но этот вид патологии сложный и требует только хирургического вмешательства, не закрывается самостоятельно по мере роста ребенка.

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) — это порок сердца, который часто встречается у новорожденных. Люди, столкнувшиеся с этой проблемой, отмечают, что причины могут быть как врожденными, так и приобретенными. Врожденные дефекты возникают на этапе формирования сердца в утробе матери, тогда как приобретенные могут быть следствием инфекций или других заболеваний. Лечение ДМЖП зависит от размера дефекта и его влияния на здоровье пациента. В некоторых случаях достаточно регулярного наблюдения, но при значительных нарушениях может потребоваться хирургическое вмешательство. Родители, чьи дети перенесли операцию, часто делятся положительным опытом и подчеркивают важность ранней диагностики. Своевременное обращение к врачу и правильное лечение позволяют многим людям вести полноценную жизнь.

Дефект межжелудочковой перегородки сердца (ДМЖП) — это одно из наиболее распространенных врожденных сердечно-сосудистых заболеваний. Люди, столкнувшиеся с этой проблемой, часто делятся своими переживаниями о том, как диагноз повлиял на их жизнь. Основными причинами возникновения ДМЖП могут быть генетические факторы, инфекции во время беременности или влияние окружающей среды. Лечение заболевания зависит от его размера и симптоматики. В некоторых случаях достаточно наблюдения, в то время как в более серьезных ситуациях требуется хирургическое вмешательство. Многие пациенты отмечают, что после операции качество жизни значительно улучшается, и они могут вести активный образ жизни. Важно, чтобы люди знали о возможности ранней диагностики и лечения, что позволяет избежать серьезных осложнений в будущем.

Симптомы

У 5% малышей отверстие в мышечной стенке составляет несколько миллиметров. Патология не приносит ему неприятных ощущений, протекает бессимптомно. Она полностью исчезает в 10–12 месяцев, закрывается без необходимости дополнительного лечения. Такие дети не отстают в росте и умственном развитии, имеют отличный аппетит и радуют родителей активностью. Важно!В последние годы кардиологи диагностируют ДМЖП у каждого 3–6-го малыша на 1000 рожденных. При этом пол значения не имеет. Патология занимает второе место по количеству всех врожденных пороков сердечно-сосудистой системы.

У остальных пациентов симптоматика зависит от диаметра патологии и сопутствующих аномалий. Неправильное распределение потоков крови приводит к дисбалансу всей системы, провоцирует стеноз или расширение сосудов. У пациента могут в разной степени проявляться признаки гипоксии, нарушения мозгового кровообращения.

Малый дефект

Симптомы при умеренном дефекте

При образовании порока свыше 1 см, многие признаки болезни проявляются в первые часы после родов:

- посинение носогубного треугольника;

- пониженный аппетит, отказ от груди;

- плохой сон и постоянная усталость, капризы;

- вес набирается с трудом;

- отеки.

Шум при среднем размере ДМЖП отлично прослушивается, имеет характерные нотки. При диагностике наблюдается сильное сердцебиение, нарушение ритма или приступы аритмии. После 3–4 лет у малыша возникают приступы тахикардии, он быстро утомляется после подвижной игры. Признаки сердечной недостаточности все чаще проявляются в состоянии покоя, мешают полноценно учиться и общаться со сверстниками.

Большой дефект

В редких случаях размер отверстия достигает 3 см, мышечная прослойка практически отсутствует. Такой дефект межжелудочковой перегородки у новорожденного имеет характерные признаки:

- повышенная потливость;

- задержка мочеиспускания;

- отечность лица и конечностей;

- ускоренное сердцебиение;

- печень и селезенка увеличены в размере.

Младенец быстро устает и бросает грудь, постоянно плачет, многие рефлексы проявляются не в полной мере. По мере роста становится заметна разница в умственном и физическом развитии. Он часто страдает от пневмонии, а простое ОРВИ заканчивается хроническим бронхитом. На грудной клетке формируется сердечный горб.

Осложнения в зависимости от стадии заболевания

При развитии дефекта между желудочками сердца не остается преграды, поэтому кровь забрасывается хаотично. Нередко нарушается малый круг кровообращения, при котором кислород не проходит через легкие, что мешает нормальному дыханию, лишает мозг питательных веществ. Выделяют несколько стадий болезни:

- Сердце перестает справляться с повышенной нагрузкой, поэтому увеличивается в размере. Нередко кровь застаивается в венах, питающих легкие. Это чревато тяжелой пневмонией, воспалениями бронхов и постоянной одышкой.

- При отсутствии лечения возникают спазмы крупных сосудов, которые проявляются при активных движениях, подъеме по лестнице.

- На последней стадии в венах и артериях формируются склеротические бляшки. Сердце с трудом справляется с любой нагрузкой даже в спокойном темпе. На этом этапе многие кардиологи отказываются от операции, понимая ее нецелесообразность. Единственным вариантом зачастую становится пересадка органа.

При легкой степени развития заболевания медикам удается подобрать терапию, поддерживающую работу сердечной мышцы. Но при ухудшении состояния и нежелании больного соблюдать терапевтические предписания повышается вероятность серьезных осложнений:

- недостаточность аортального клапана;

- воспаление сердечной сумки при инфекциях;

- аритмия;

- легочная гипертензия;

- частые пневмонии;

- тромбоэмболия;

- инфаркт;

- сердечная блокада.

При тяжелой форме мышечный дефект межжелудочковой перегородки становится причиной летального исхода от эмболии коронарных артерий или гнойных абсцессов ослабленного легкого. Важно!При нарушении правильного кровотока в желудочках могут образоваться сгустки тромбов, которые через отверстие проникают в легкие, печень, мозг пациента, становятся причиной ишемического инсульта в молодом возрасте.

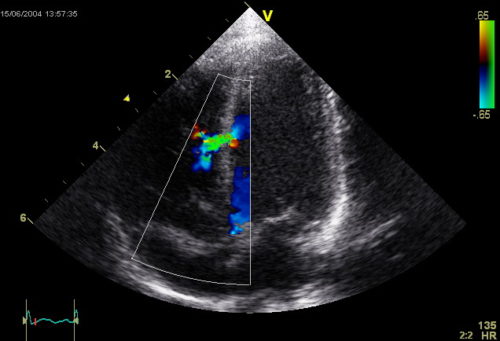

Особенности диагностики

При дефекте межжелудочковой перегородки у детей необходимо как можно быстрее обращаться к врачу. Как и любой врожденный порок сердца (ВПС), он опасен для жизни и негативно сказывается на функционировании головного мозга, внутренних органов и систем. Родителей должны насторожить: плохой аппетит, частый отказ от бутылочки или груди, недостаток массы, капризы без очевидной причины. Любые шумы, обнаруженные педиатром, должны стать поводом для незамедлительного визита к кардиологу.

Методы диагностики, которые помогают установить наличие патологического отверстия между желудочками:

- электрокардиограмма;

- эхокардиография;

- УЗИ сердца;

- рентгенография;

- пульсоксиметрия;

- МРТ области грудной клетки.

При необходимости врач назначает зондирование полостей, которое позволяет определить уровень насыщения кислородом, показывает давление после закрытия клапанов. Это помогает сделать точный прогноз и просчитать риски при операции.

Основные способы лечения

Если подтверждается врожденный порок сердца, который диагностируется как дефект межжелудочковой перегородки, кардиологи предпочитают наблюдать за ребенком до 2–4 лет. У 5–40% отверстие заметно уменьшается или полностью исчезает без дополнительного лечения уже через 3–4 месяца. Прогноз при патологии в 1–2 мм благоприятный в большинстве случаев.

Если наблюдается незаращение открытого участка до 3–4 лет, маленькому пациенту предстоит медикаментозное лечение в течение длительного периода. Подбираются препараты, нормализующие давление крови, ее показатели и устраняющие кислородное голодание тканей:

- гликозиды;

- ферментные средства;

- кардиотрофики;

- мочегонные средства;

- антиоксиданты;

- витаминные комплексы.

Для взрослых пациентов при таком диагнозе обязателен прием антикоагулянтов (Фенилин, Варфарин). Они предотвращают образование тромбов и уменьшают свертываемость крови. Специальные бета-блокаторы (Бисопролол, Метопролол) поддерживают работу сердечной мышцы, устраняя аритмию. Важно!Медикаментозное лечение не помогает устранить дефект. Оно снимает болезненные симптомы и осложнения, предотвращает гипертрофию сердечной мышцы при перимембранозном ДМЖП.

В сложных ситуациях не обойтись без хирургической операции, которая может быть 2 видов:

- Паллиативная. Проводится у новорожденных как подготовительная, если наблюдаются множественные патологии и дефекты, угрожающие жизни. Это позволяет малышу окрепнуть и набрать вес для более серьезной процедуры.

- Радикальная. С помощью биологической или искусственной ткани отверстие ушивают, наращивают толщину межжелудочковой перегородки. Параллельно проводят устранение стеноза клапана и более опасных пороков.

Подобные операции показывают отличные результаты: в последние годы смертность достигает не более 0,8–1%. В редких случаях в подростковом возрасте приходится повторять вмешательство для коррекции дефекта.

Прогноз и профилактика патологии

Обнаруженный на УЗИ дефект межжелудочковой перегородки у плода давно не является поводом для прерывания беременности. Врачи внимательно отслеживают развитие эмбриона и при необходимости проводят срочную операцию в первые часы после родоразрешения. Важно!Во многих регионах она входит в число бесплатных и спонсируется за счет муниципального департамента здравоохранения.

Женщине необходимо внимательно подойти к профилактике:

- отказ от курения и алкоголя на этапе планирования беременности;

- правильное питание, обогащенное витаминами, белками и минералами;

- контроль уровня гемоглобина, своевременное устранение анемии;

- прием лекарственных препаратов только после одобрения гинеколога.

Порок передается по наследству, поэтому будущим родителям рекомендуется дополнительная консультация генетика. Если в семье у 2–3 членов по одной линии диагностирована подобная проблема, вероятность ее появления у малыша достигает 65–100%.

Профилактика и ранняя диагностика порока во время беременности дают хорошие результаты. При сочетании медикаментозного и хирургического вмешательства кардиологам удается выходить до 80% малышей, подарить им полноценную жизнь без ограничений. У большинства детей полное заращение происходит до 3–4 лет, но в редких случаях процесс формирования перегородки продолжается до 10 лет.

Вопрос-ответ

Что такое дефект межжелудочковой перегородки и как он влияет на здоровье?

Дефект межжелудочковой перегородки (ДМЖП) — это аномалия сердца, при которой существует отверстие в перегородке, разделяющей правый и левый желудочки. Это может привести к смешиванию кислородной и деоксигенированной крови, что вызывает перегрузку правого сердца и легких, а также может привести к сердечной недостаточности и другим осложнениям, если не будет своевременно диагностировано и лечено.

Какие симптомы могут указывать на наличие ДМЖП?

Симптомы дефекта межжелудочковой перегородки могут варьироваться в зависимости от размера отверстия и степени перегрузки сердца. Часто встречаются одышка, утомляемость, учащенное сердцебиение, а также задержка роста у детей. В некоторых случаях ДМЖП может быть бессимптомным и обнаруживается случайно при обследовании.

Какие методы лечения применяются для исправления ДМЖП?

Лечение дефекта межжелудочковой перегородки может включать медикаментозную терапию для управления симптомами и предотвращения осложнений, а также хирургическое вмешательство для закрытия отверстия. В зависимости от размера и расположения дефекта, может быть выполнена открытая сердечная операция или минимально инвазивные процедуры, такие как катетеризация сердца.

Советы

СОВЕТ №1

Перед тем как принимать решение о лечении дефекта межжелудочковой перегородки, обязательно проконсультируйтесь с кардиологом. Он поможет вам понять степень дефекта и предложит наиболее подходящие варианты лечения, включая медикаментозную терапию или хирургическое вмешательство.

СОВЕТ №2

Обратите внимание на симптомы, такие как одышка, утомляемость или частые инфекции дыхательных путей. Если вы заметили их у себя или у вашего ребенка, не откладывайте визит к врачу, так как ранняя диагностика может значительно улучшить прогноз.

СОВЕТ №3

Следите за своим образом жизни: правильное питание, регулярные физические нагрузки и отказ от вредных привычек помогут поддерживать здоровье сердца и снизить риск осложнений, связанных с ДМЖП.

СОВЕТ №4

Если у вас уже диагностирован ДМЖП, важно регулярно проходить обследования и следить за состоянием сердца. Это поможет вовремя выявить изменения и скорректировать лечение при необходимости.